延床面積とは?建築面積・敷地面積との違い|含まれない部分や必要な広さを解説

目次

一建設の分譲戸建住宅

一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。

お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。

家づくりを始めると、専門的な言葉が多く登場し、戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、そのなかでも家の広さを表す重要な指標である「延床(のべゆか)面積」について詳しく解説します。

建築面積・敷地面積など、混同しやすい用語との違いや、必要な広さを検討する際のポイントなども紹介しますのでぜひ参考にしてください。

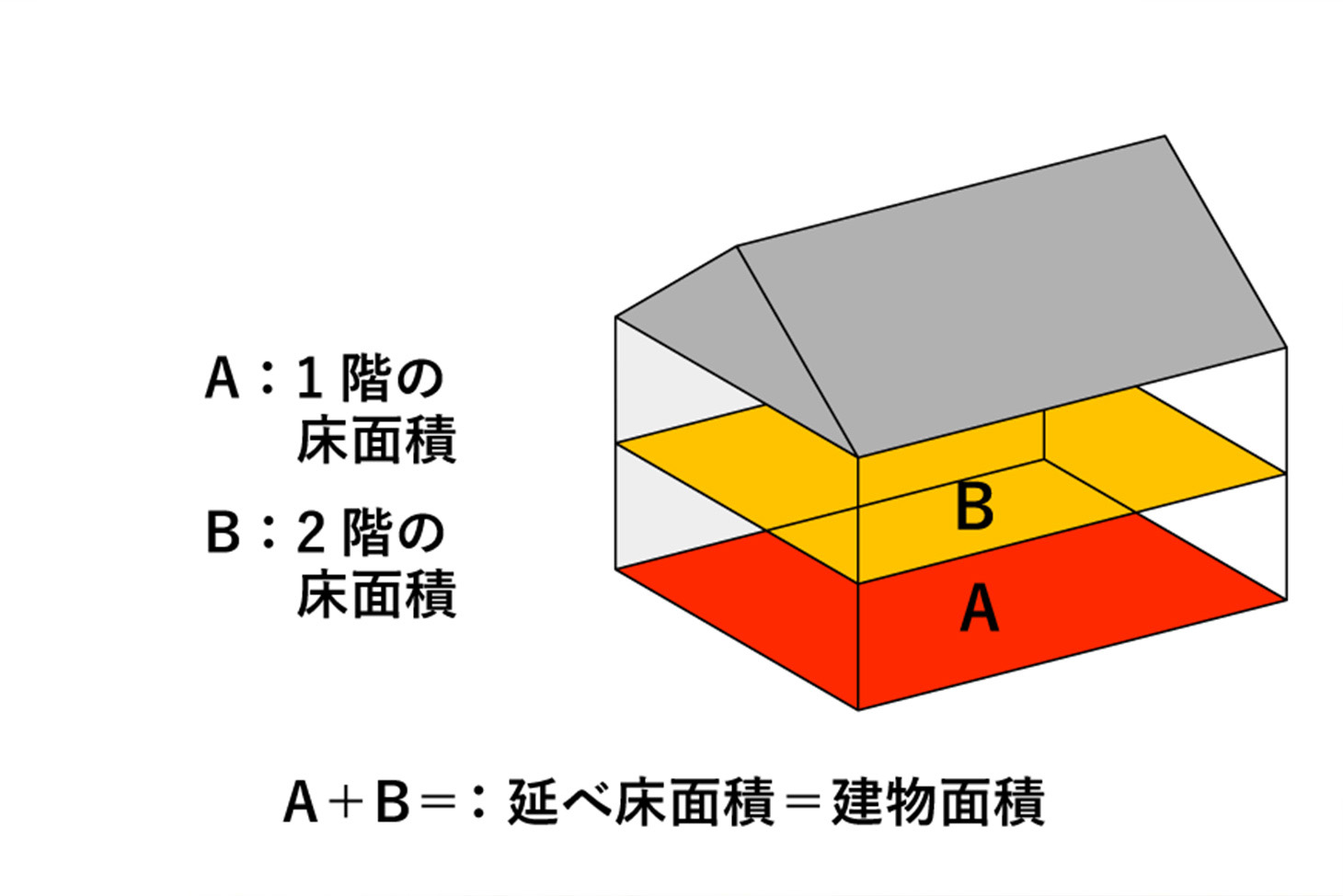

1. 延床(のべゆか)面積とは?

延床(のべゆか)面積とは、建物の全フロアの床面積を合計したものです。建物面積とも呼ばれ、各階の面積を足すことで求められます。

| 延床面積(建物面積)=1階の床面積+2階の床面積 |

例えば、上図のような2階建ての建物で、1階の床面積が100㎡、2階の床面積が50㎡の場合、

| 100㎡(1階の床面積)+50㎡(2階の床面積)=150㎡ |

で、延床面積は150㎡となります。

また、平屋は1階しかないため、1階の床面積と延床面積が一致するのが特徴です。例えば、1階の床面積が100㎡の平屋の場合、延床面積も100㎡となります。

2. 延床面積と似ている面積に関する他の用語

建築分野では、面積を表すさまざまな専門用語があります。主に、延床面積と混同されがちな用語は以下のとおりです。

- 建築面積

- 敷地面積

- 施工面積

それぞれの用語の定義や計算方法を正しく理解しましょう。

2.1. 建築面積

建築面積とは、建坪ともいい、建物を真上から見たときの面積です。具体的には、建物のなかで最も広いフロアの床面積を指します。

多くの建物では1階が一番広いため、建築面積=1階部分の面積となることがほとんどです。ただし、1階よりも2階のほうが広い場合は2階部分の面積が建築面積となります。

また、平屋の場合は1階しかないため、延床面積(建物の全フロアの床面積)と建築面積(最も広いフロアの面積)がほぼ同じ数値となります。

2.2. 敷地面積

敷地面積とは、建物が建っている、またはこれから建物を建てる土地全体の面積です。

土地を真上から見たときの面積を指すため、斜面や高低差がある場合、実際より小さい数値となることがあります。

2.3. 施工面積

施工面積とは、実際に工事をした面積です。法律などによる基準はなく、対象となる範囲や算出方法は施工会社によって異なります。

ベランダやバルコニー、玄関ポーチなど、延床面積に含まれない部分も計上されるため、延床面積より広くなるのが一般的です。

なお、建築関連で覚えておくべき用語は下記のコラムに詳細が載っていますので、併せてご覧ください。

>>建坪とは? 延べ床面積との違いや意味、計算方法・測り方の注意点を紹介

3. 延床面積と容積率の関係

建物の延床面積は、容積率の制限を受けます。

容積率とは、土地の広さ(敷地面積)に対する建物の広さ(延床面積)の割合を表したもので、計算方法は以下のとおりです。

| 容積率(%)=建物の延床面積÷敷地面積×100 |

容積率は、用途地域や前面道路幅によって土地ごとに上限が設定されており、延床面積がその制限を受けます。延床面積の上限を求める計算式は以下のとおりです。

| 延床面積の上限(㎡)=敷地面積×法定容積率(%) |

例えば、容積率200%、敷地面積100㎡の土地に建物を建てる場合、

| 100㎡(敷地面積)×200%(法定容積率)=200㎡ |

となり、延床面積の上限は200㎡となります。

4. 延床面積に含まれる部分

延床面積に含まれるのは、リビングや寝室などの居室だけではありません。キッチンや浴室・トイレ・洗面所などの水回りや、廊下・階段などの移動空間、クローゼットなどの収納スペースも含まれます。

延床面積に算入される部分は、以下のとおりです。

- 居室(リビング・寝室・子ども部屋など)

- キッチン

- 浴室

- トイレ

- 洗面所

- 廊下・階段などの移動空間

- クローゼットなどの収納スペース

5. 延床面積に含まれない部分

一方、延床面積に算入しない部分としては以下が該当します。

- 玄関ポーチ・軒下・ひさし(庇)

- ベランダ・バルコニー

- テラス・デッキ

- ロフト・屋根(小屋)裏収納

- 吹き抜け

- 出窓

- ビルトインガレージ

- 屋上・屋外階段

5.1. 玄関ポーチ・軒下・ひさし(庇)

国土交通省では、床面積の算定に関して以下のように定めています。

| 床面積の算定は、建築物の各階又はその一部で壁、扉、シャッター、手すり、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるが、「屋外部分とみなされる部分」は、屋外観覧席を除き床面積に算入しない。 |

上記のとおり、玄関ポーチや、軒下・庇(ひさし)などは屋外に面しているため延床面積に含まれません。

軒下・庇(ひさし)とは、どちらも雨や日差しを避ける目的で設置されるものです。

軒下とは、外壁よりも外側に突き出ている屋根部分を、それに対して庇は、窓やドアなどの開口部に設置される小型の屋根を指します。

5.2. ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーも屋外に設置されるため、延床面積の対象外です。

ベランダとバルコニーの違いは、屋根の有無です。どちらも建物の2階以上に設置されますが、屋根のないものをバルコニー、屋根や庇などがあるものをベランダと呼びます。

ただし、外壁からの距離が2mを超える場合は、2mを超えた部分が延床面積に算入されます。

5.3. テラス・デッキ

建物の2階以上に設置されるベランダやバルコニーに対して、建物の1階部分に設置される屋外スペースをテラスまたはデッキといいます。テラスは、屋内より一段低い位置に、デッキは室内の床と同じ高さでつくられるのが一般的です。

通常のテラス・デッキは、屋根や手すり、外壁などで囲われていない完全な屋外スペースであるため、延床面積に含まれません。

5.4. ロフト・屋根(小屋)裏収納

屋根裏部屋や屋根裏収納、ロフト部分も以下の基準を満たしていれば延床面積の対象外となります。

- 床面から高さ(天井高)が1.4m以下である

- 面積は、設置する階の床面積の1/2以下である

- 固定式はしごの設置をおこなわない

ロフトとは、部屋の一部を2層式に分けた上部スペースのことです。主に、限られた空間で収納や居住スペースを増やしたい場合に採用されます。

5.5. 吹き抜け

吹き抜けとは、上下複数階にまたがる空間のことです。例えば2階建ての場合、天井や床の一部または全部を抜いて1階と2階のフロアをつなげることで、開放感のある高い天井を実現します。

吹き抜け部分は床が存在しないため、延床面積に含まれません。

5.6. 出窓

通常、窓は壁面に対してフラットな状態で設置されます。

それに対して出窓とは、建物の壁より外側に張り出して設置された窓です。採光や通風を良くするほか、内側のスペースに観葉植物や小物を置くことができるなどのメリットがあります。

出窓の場合、以下の条件を満たしていれば延床面積の対象外となります。

- 床面から高さが30cm以上ある

- 外壁面からの出幅が50cm未満である

- 見付面積(風を受ける部分の面積)の1/2以上が窓である

5.7. ビルトインガレージ

ビルトインガレージとは、ドアやシャッター付きの車庫(ガレージ)です。車を雨や雪、紫外線などから守れるほか、乗り降りや荷物の積み下ろしが楽になるなどのメリットがあります。

通常、ビルトインガレージは、単なる駐車場やカーポートと異なり、壁やシャッターがあるため延床面積に含まれます。

しかし、延床面積の1/5以内であれば、容積率の計算から除外できる緩和措置の対象になります。

5.8. 屋上・屋外階段

屋上も、屋根や外壁で囲まれていない屋外スペースであるため、延床面積の対象外です。

屋外に設置されている階段も、以下の条件を満たせば延床面積に含まれません。

- 階段の手すりや壁から天井までの高さが1.1m以上ある

- 天井までの高さの1/2以上が外気に有効に開放されている

- 屋外階段の長さの1/2以上が外部に開放されている

6. 延床面積はどれくらい必要なの?

マイホームの延床面積は、どのくらいの広さが一般的なのでしょうか?

「2023年度 フラット35利用者調査」によると、全国および主要地域ごとの建売住宅・注文住宅・マンションの平均値は以下のとおりです。

| 全体 | 建売住宅 | 注文住宅 | マンション | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 102.2㎡ (約30.9坪) | 101.6㎡ (約30.7坪) | 119.5㎡ (約36.1坪) | 66.2㎡ (約20.0坪) |

| 首都圏 | 94.1㎡ (約28.5坪) | 98.1㎡ (約29.7坪) | 120.4㎡ (約36.4坪) | 63.6㎡ (約19.2坪) |

| 近畿圏 | 101.5㎡ (約30.7坪) | 102.2㎡ (約30.9坪) | 123.2㎡ (約37.3坪) | 66.9㎡ (約20.2坪) |

| 東海圏 | 108.3㎡ (約32.8坪) | 105.0㎡ (約31.8坪) | 121.0㎡ (約36.6坪) | 65.9㎡ (約19.9坪) |

| その他地域 | 109.0㎡ (約33.0坪) | 105.0㎡ (約31.8坪) | 118.0㎡ (約35.7坪) | 70.4㎡ (約21.3坪) |

住宅全体の延床面積の全国平均は、102.2㎡(約30.9坪)です。人口が集中している首都圏・関東圏は、全国平均をやや下回っており、その原因としては土地不足や地価の高騰などが考えられます。

また、住宅種別にみると、注文住宅>建売住宅>マンションの順に延床面積が広く、この傾向は全国共通です。

また、国土交通省の資料では世帯人数ごとに、住むのに適した広さの目安として居住面積水準がまとめられています。同資料によると、多様なライフスタイルに応じて、家族4人が豊かに暮らせる広さの基準は以下のとおりです。

- 都市地域の場合:95㎡(3~5歳児が1名いる場合85㎡)

- 郊外や都市部地域以外の場合:125㎡(3~5歳児が1名いる場合112.5㎡)

延床面積の目安がわからない場合は、上記の数値や基準を参考に必要な広さを検討すると良いでしょう。

7. 延床面積を踏まえた住まい選びのポイント

住まいの広さ(延床面積)を検討する際に、押さえておきたい主なポイントは以下のとおりです。

- 家族の人数

- 生活スタイル

- 予算

7.1. 家族の人数

6.延床面積はどれくらい必要なの? でも説明したように、必要な延床面積は家族構成によって変わってきます。

そのため住まいの広さ(延床面積)を検討する際には、「子どもは何人欲しいか」「親と同居する予定はあるか」など、将来的なライフプランを十分に考慮することが重要です。

7.2. 生活スタイル

家づくりに対する希望条件や生活スタイルは家庭ごとに異なります。

そのため「部屋数はたくさんほしい」「リビングや収納スペースは広くしたい」など、家族の希望や生活動線を反映させることも重要です。平均的な数値や一般的な基準に縛られすぎず、家族の暮らしに合ったマイホームを計画しましょう。

7.3. 予算

家づくりでは、プラン内容と予算のバランスを考えることも重要です。

どんなに理想の家を建てても、ローンや維持費による負担が大きいと、経済的な余裕がなくなり、マイホームでの暮らしを楽しめなくなってしまいます。

延床面積は、建物の本体価格に直結する要素です。また、初期費用だけでなく、固定資産税や光熱費などのランニングコストにも影響します。

そのため住まいのプランを考える際は、費用との兼ね合いも考慮して延床面積を決定する必要があります。

8. 延床面積で変わる建物価格や税金

建物の本体価格は、1坪あたりの建築費を表す坪単価×延床面積で計算されます。そのため延床面積が増えると建物の本体価格も高くなります。

また、マイホームを購入すると、固定資産税や不動産取得税など、不動産の所有に関する税金がかかります。これらは建物の規模や建築費用に比例するため、延床面積が広くなればなるほど、税額も高くなります。

住宅購入の際には、価格や税金への影響も総合的に考慮した住まい選びを心がけましょう。

なお、一戸建ての固定資産税に関しては下記のコラムに詳細が載っていますので、併せてご覧ください。

>>一戸建ての固定資産税はいくら?計算式や減額の方法も紹介

9. 住宅の基礎知識を理解して、マイホーム購入を進めましょう

延床(のべゆか)面積とは、建物の全フロアの床面積を合計したものです。各階の面積を足すことで求められます。

延床面積は、住まいの広さを示す指標のため、暮らしやすさや建築コストに直結します。家族構成やライフスタイル、予算とのバランスを考えて、最適な広さを検討しましょう。

マイホームの購入を検討している方は、一建設が贈る一戸建て分譲住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」の住まいがおすすめです。特に「デザイナーズシリーズ」では、地域環境や土地の条件に合わせて多彩なプランを提供しています。家族みんなが安心し、ゆとりのある暮らしを実現できるよう、充実した設計プランをご用意しておりますので、選択肢の一つとしてぜひご検討ください。