セットバックとは?必要な理由や費用・計算方法|購入する際の注意点を解説

目次

一建設の分譲戸建住宅

一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。

お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。

土地や住宅購入の準備を進めるなかで、「セットバック」という言葉を聞いたことはありませんか?

実は、セットバックを正しく理解しないまま家づくりを進めてしまうと、予期せぬ問題が発生することがあるため注意が必要です。

この記事では、セットバックについて、計算方法や費用、セットバックが必要な物件を購入する際の注意点などを解説します。

1. セットバックとは

セットバックとは、前面道路の幅を広げるために土地・建物を道路境界線から後退させることを指します。

英語の「set back(=後退する)」という表現に由来しており、文字通り建物を本来の境界線よりも土地側に後退して建築することで、一定の道路幅を確保します。

1.1. セットバックが必要となる理由

セットバックが必要な理由は、「接道義務」が定められているためです。

接道義務とは、建築基準法第43条で定められている「建築物は4メートル幅以上(地域によっては6メートル幅以上)の道路に敷地が2メートル以上接していなければならない」という規定です。

接道義務が定められている主な理由は、道路の幅が狭いと、火事が起きた際に緊急車両が入れないなど防災面に問題が生じるためです。また、日当たりや風通しなどの住環境の向上や、地域全体の安全性・利便性の確保など、都市計画でも重要な役割を果たします。

1.2. セットバックの対象となる道路の種類

建築基準法上では、4メートル以上の幅員があるものが正式な道路とされます。

それに対してセットバックが必要となるのは、通常「2項道路(みなし道路)」と呼ばれる、幅4メートル未満の道路に面した土地に建物を建築する場合です。

2項道路(みなし道路)に該当する道路は、建築基準法第42条第2項によって以下のように規定されています。

| 1.幅が4メートル未満の道である 2.建築基準法の施行以前からその道路に面した建築物が存在する 3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けている |

ただし、2項道路(みなし道路)のなかには、傾斜地や河川沿いなど道路の形状や地形の制約により、4メートル幅の確保が現実的に困難な場合もあります。その場合は自治体の承認が下りれば、セットバックの幅が緩和されるケースもあります。(水平距離指定道路)

2. セットバックする幅の計算方法

それではセットバックが必要な場合、実際に土地側にどれくらい後退させる必要があるのでしょうか?

セットバックする幅の計算方法は、道路の向かい側の状況によって大きく以下の2つのケースに分けられます。

- 道路の向かい側に建物がある場合

- 道路の向かい側に川・崖・線路がある場合

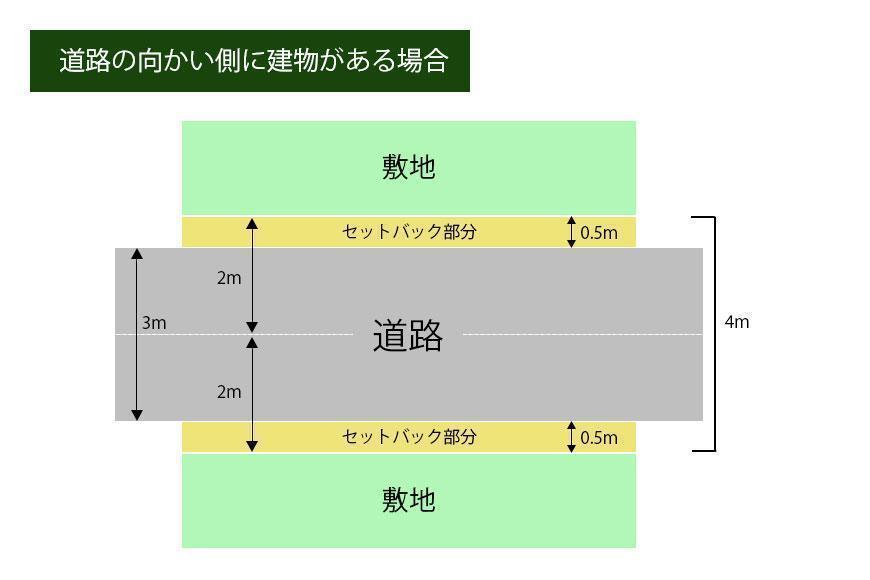

2.1. 道路の向かい側に建物がある場合

道路の向かい側に建物がある場合、両方の土地それぞれが道路の中心線から水平線で2メートルの位置までセットバックすることで、全体の道路幅を確保します。

例えば、上記の図のとおり、幅員3メートルの道路に面している建物が両側にある場合は、新築や建て替えの際にそれぞれの敷地が後退することで、建築基準法で定められている4メートル幅(道路の中心から2メートルずつ)を確保します。

ここからは、それぞれの敷地が後退する距離、すなわちセットバックが必要な幅の計算方法をご紹介します。

まず、建築基準法で定められている4メートル幅を満たすために、セットバックで確保すべき道路幅を計算します。

| 4m(建築基準法が定める道路幅)-3m(現在の道路幅)=1m(セットバックで確保すべき道路幅) |

セットバックで確保すべき道路幅は、両側の敷地が均等に負担するため、

| 1m(建築基準法を満たすために確保すべき道路幅)÷2=0.5m |

となり、このケースでは両方の敷地が0.5メートルずつ後退することで、建築基準法を満たす道路幅を確保できます。

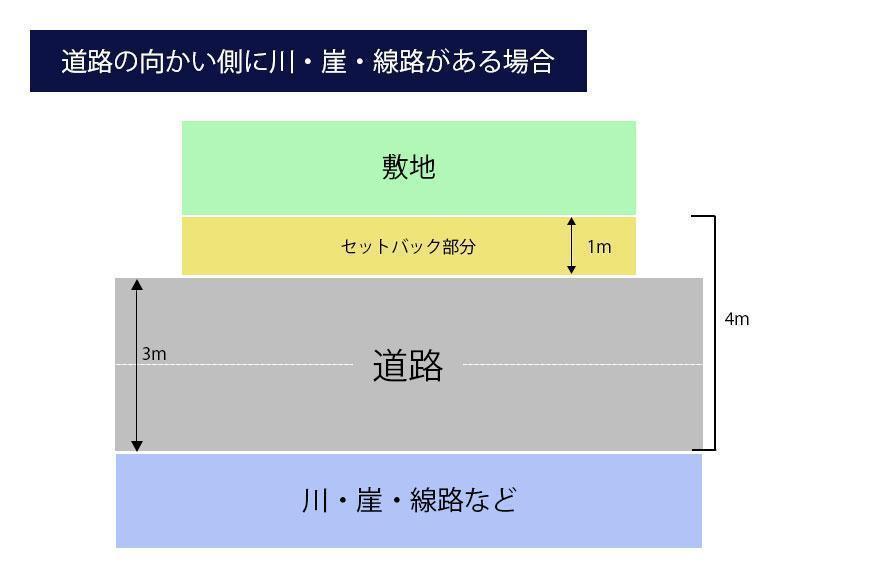

2.2. 道路の向かい側に川・崖・線路がある場合

道路の向かい側に川・崖・線路がある場合、反対側の境界線を下げることができません。このため道路境界線から水平線4メートルの位置まで、自分自身の土地をセットバックする必要があります。

例えば、上記の図のとおり幅員3メートルの道路に面している場合、計算式は以下のとおりです。

| 4m(建築基準法が定める道路幅)-3m(現在の道路幅)=1m(建築基準法を満たすために確保すべき道路幅) |

建築基準法で定められている4メートルの幅を確保するために、自分自身の土地を1メートルセットバックします。

また、自分自身の土地をセットバックをしても、川・崖・線路などから十分な道路幅(境界線から水平線で4メートル以上)を確保できない場合は、建物を建築できません。

2.3. 接道が公道か私道かによる違い

建築基準法で認められた道路であれば、国や自治体が保有する公道と、個人が所有する私道、どちらもセットバックの要件は同じです。

ただし、私道の場合、セットバックした部分は固定資産税の課税対象外となるほか、管理主体が国や都道府県、市区町村に変わる場合があります。

3. セットバックが必要か確認する方法

セットバックが必要かどうかは、基本的には前面道路の幅によって確認できます。

しかし、専門的な知識がない方が正確に判断するのは難しいため、土地の購入を検討している場合は、不動産会社や役所の建築指導課などに以下の点を確認しましょう。

- 前面道路の幅が4メートルあるかどうか

- 接する道路が建築基準法上の道路かどうか

また、現在道路として利用されている場合でも、登記上ではセットバックされていないなど特殊なケースもあるため、登記内容も確認しておくことをおすすめします。

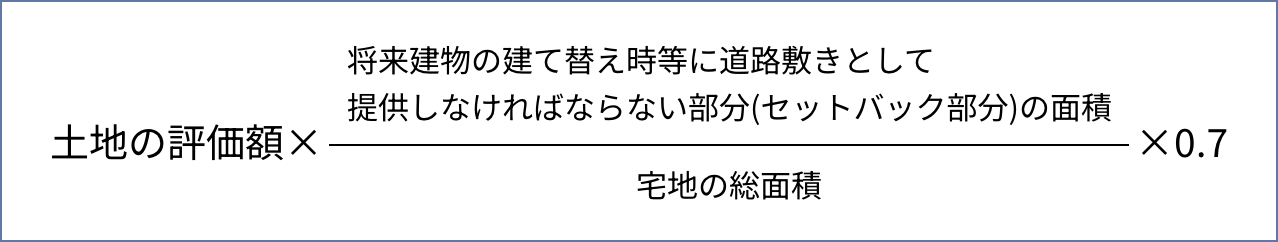

4. セットバックを必要とする宅地の評価と算出方法

セットバックを必要とする宅地の場合、セットバック部分は道路用地として確保されるため、門や塀の建築はできず、駐車場や庭などとしても利用できません。

このように敷地として有効利用できないことから、セットバック部分は通常の評価額から70%相当額を控除して評価されます。

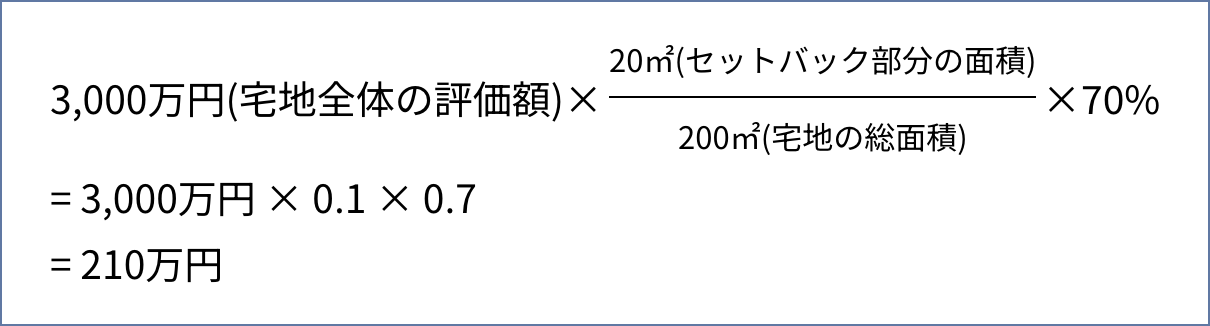

具体的には、次の式で計算した金額が土地の評価額から控除されます。

例えば、以下のような条件の場合、宅地の評価額は以下のように計算されます。

【計算条件】

・評価額:3,000万円

・宅地面積:200平方メートル

・セットバック部分:20平方メートル

・減価率:70%

セットバック部分を加味した控除額は、

セットバック部分の控除額を差し引いた宅地の評価額は、

| 3,000万円(宅地全体の評価額) − 210万円(セットバック部分の控除額) = 2,790万円 |

となります。

5. セットバックにかかる費用

セットバックが必要な土地を購入した場合、セットバックするための費用がかかる場合があります。

セットバックにかかる費用としては、セットバック距離の測定費用や、道路の舗装工事費用などが挙げられます。

5.1. 必要となる費用は?

セットバックにかかる費用は合計で30万円〜80万円程度が相場です。

主な内訳は以下のとおりです。

| 費用項目 | 費用の目安 | |

|---|---|---|

| 土地の測量費 | 隣地との境界線が確定している場合(現況測量) | 10万〜20万円 |

| 隣地との境界線が確定していない場合(確定測量) | 35万円〜80万円 | |

| 敷地と道路地の分筆登記費用 | 5万円〜7万円 | |

| 道路の整備費用 | 1㎡あたり3,000〜8,000円 | |

土地の測量費は、隣地との境界線がすでに確定しているか否かで費用が大きく異なります。

また、一つの土地を複数の区画に分けて登記することを分筆といい、セットバックの際は、敷地と道路地の分筆登記が必要です。

実際にセットバックに必要な費用は、敷地の面積や道路状況によって異なります。

5.2. 費用は誰の負担になるの?

セットバックの費用は基本的に土地の所有者が負担します。しかし、自治体によっては費用を一部負担してくれたり、助成金を支給したりしているところもあります。

例えば、東京都世田谷区では、角地などで2面以上の道路に接する土地のセットバック部分に対して、最大200万円の奨励金を交付しています。(2025年7月時点)。

参照:世田谷区「狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について」

また、東京都北区では、一定の要件を満たす場合、セットバックにともなう整備費用は自治体負担となります。(2025年7月時点)。

参照:東京都北区「狭あい道路等拡幅整備事業」

このように、自治体によってセットバックに関する支援制度は異なるため、事前に役所や不動産会社に確認しておくことをおすすめします。

また、自治体の公式サイトや、「○○市 セットバック 助成金」などのweb検索でも、支援制度に関する情報を確認できます。

5.3. セットバック後は買い取ってもらえるの?

セットバックは、敷地の一部を道路として提供する形になります。「それなら自治体が買い取って欲しい」と思う方もいるかもしれませんが、安全なまちづくりを目的としたルールの一部であることから、寄付(無償提供)となる場合がほとんどです。

前述したように、自治体によっては助成金の交付や、セットバック部分の買い取りをおこなっているところもあります。一方、道路整備を急いでいない自治体では、予算の関係で自己負担となるケースもあるため、事前に役所の建築指導課や都市計画課などに確認しましょう。

6. セットバック部分は固定資産税の非課税申告が必要

土地や家屋などの不動産を所有している方には、毎年固定資産税がかかります。市街化区域内に土地や家屋を所有している場合は、あわせて都市計画税も課せられます。

セットバックをした部分は道路の一部となり、敷地面積から除外されることから、固定資産税・都市計画税の対象外となります。このためセットバックをした場合は、自治体に非課税申請をおこないましょう。自治体に所定の申告書やセットバックした部分がわかる書類などの必要書類を年内に提出すれば、翌年度から非課税となります。

>>東京都主税局「道路非課税の申告をお願いしています|固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

新築住宅の固定資産税について詳細を知りたい方は、下記のコラムも合わせてご覧ください。

>>【2024年最新】新築住宅の固定資産税の額は?いつから?減税の申請方法を解説

7. セットバックが必要な物件を購入する際の注意点

セットバックが必要な物件の購入を検討している際は、以下の点に注意する必要があります。

- 前面道路が狭く、防災性や利便性が低い

- 建て替え時にセットバックは拒否できない

- セットバック部分は敷地面積に含まれない

- セットバック部分は個人的な使用ができない

- セットバックなしの物件と比較して売却しにくい

7.1. 前面道路が狭く、防災性や利便性が低い

セットバックが必要なのは、災害時に消防車や救急車などの救急車両が通行しやすくするためです。このためセットバックが必要な物件は、万が一の際に緊急車両が通れないリスクがあります。

また、幅員が狭いと緊急車両だけでなく、一般の車両も通行しにくいです。このため通常の住宅と比較して、買い物や通勤など車での外出も不便になる可能性があります。

7.2. 建て替え時にセットバックは拒否できない

当然ですが、セットバックをするとそのぶん敷地面積が減少します。さらに、土地の後退作業には、土地の測量費や道路の整備費などの工事費用がかかるため「できることならセットバックを避けたい」と思っている方もいるでしょう。

しかし、セットバックが必要な土地で建物の再建築をおこなう場合、セットバックは義務になります。

セットバックをせずに建築計画を進めると、建築確認申請の許可がおりない、住宅ローンが通らないなどのトラブルになる可能性があります。

また、実際にセットバックをせずに建物を建ててしまった場合、建築基準法違反となり、悪質だと認められた場合は罰則が科される恐れもあります。

7.3. セットバック部分は敷地面積に含まれない

セットバック部分は、建ぺい率や容積率の計算に用いる敷地面積から除外されます。

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の比率を表したもの、容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の比率を表したもので、どちらも敷地に対する建物の大きさに関わる指標です。

セットバックした部分は建物を建築できないため、敷地面積に対して建てられる建物の面積は小さくなります。

例えば、敷地面積100平方メートルの土地が、セットバックによって80平方メートルに減少した場合、建てられる建物の規模(建ぺい率や容積率)もそのぶん小さくなります。

7.4. セットバック部分は個人的な使用ができない

セットバック部分は道路の一部とみなされるため、建物を建築できないだけでなく、私的なスペースとしての使用もできません。

このためセットバックが必要な土地で庭や駐車場、門や塀、フェンスなどの設置を検討している場合は、セットバックしたあとの敷地面積に収まるように設計する必要があります。

7.5. セットバックなしの物件と比較して売却しにくい

セットバックが必要な物件は、敷地を後退させなければ建て替えができず、敷地面積が減るため建てられる建物が小さくなるなどのデメリットがあることから、通常の物件と比べて売れにくく、価格も安くなる傾向があります。

セットバックが必要な物件を売却しようとしてもなかなか売れない場合は、建物を解体してから売る、セットバックにかかる費用を売却価格から差し引くなどの工夫が求められるでしょう。

8. セットバックが必要な物件を購入検討しても良いケース

セットバックが必要な物件は、通常の物件に比べて土地の利用に一部制約があることから、購入の際は慎重に検討する必要があります。

一方セットバックが必要な物件を購入しても問題ないケースとしては、主に以下の場合が考えられます。

- 希望する予算内で購入できる場合

- セットバック後でも希望する敷地面積となる場合

- 購入後に建て替えをする予定がない場合

8.1. 希望する予算内で購入できる物件の場合

セットバックが必要な物件は、前述した理由により、同じ地域の物件と比べて価格が割安な場合も多いです。このため希望エリアや地価が高騰しているエリアでコストを抑えたい場合は、セットバックが必要な物件を検討するのも一つの手段でしょう。

ただし、セットバックにかかる費用は原則として購入者負担となります。土地の調査費用や道路の舗装工事費用なども含めて、予算内に収まるか確認しましょう。

8.2. セットバック後でも希望する敷地面積となる場合

セットバックが必要な土地は、敷地面積が狭くなるぶん建物のサイズが小さくなるというデメリットがあります。

しかし、元々の土地が広い場合など、セットバック後でも十分な敷地面積が確保できる場合はあまり問題になりません。建物の広さや間取りが希望通りに設計でき、周辺環境も特に問題なければ、セットバックが必要な物件を購入しても差し支えないでしょう。

8.3. 購入後に建て替えをする予定がない場合

セットバックの義務が生じるのは、建物の建て替えまたは新築をする場合です。

既存の建物の間取りやデザインが理想的でそのまま住み続けたい場合や、メンテナンスやリフォームなどで対応する場合、セットバックは必要ありません。

しかし、セットバックの本来の目的は防災性能の向上であるため、安全性を重視するならセットバックを実施するか、他の物件を検討すべきです。

また、将来売却する予定がある場合は、前述したように要セットバック物件は通常の物件と比べて売れにくく、価格も安くなる傾向があることも理解しておきましょう。

9. セットバックに関するよくある質問

最後に、セットバックに関してよくある質問にお答えします。

9.1. セットバック後に対応したほうが良いことは?

自治体によっては、セットバックに関する助成金の交付やセットバック部分の買い取りをおこなっているところもあります。事前に利用できる制度はないか役所に確認すると良いでしょう。

また、セットバック部分は固定資産税・都市計画税の対象外となります。翌年度から非課税措置を受けられるよう、忘れずに必要書類を自治体に提出しましょう。

9.2. セットバックと私道負担の違いは?

私道負担とは、保有する土地に私道(個人が所有する道路)が含まれており、公共の交通に供する義務や建築制限が生じることです。

例えば、分譲地では「接道義務」を果たすために敷地の一部を私道として整備することがあります。

セットバック部分を市町村に寄付せず、自分の所有地のままとする場合も、実質的には私道負担と同様の扱いになります。

私道負担について詳細を知りたい方は、下記のコラムも合わせてご覧ください。

>>私道負担とは?私道と公道の違い|注意点やメリット、確認したいポイントを解説

9.3. セットバック部分は駐車スペースにできる?

「7.4 セットバック部分は個人的な使用ができない」で説明したとおり、セットバック部分は原則公道とみなされるため、駐車場などの私的な利用は認められていません。

建築基準法に違反する恐れがあるほか、通行の妨げになるなどの理由で、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあるため、駐車場はセットバック後の敷地内に設けましょう。

9.4. セットバックをしないとどうなる?

セットバックが必要な土地で、セットバックをせずに建築物の新築や建て替えをおこなった場合、建築基準法違反となり、罰則が科される恐れがあります。

また、隣地や向かいの住人とトラブルに発展する可能性もあるため、購入を検討している物件がある場合は、必ず不動産会社や役所にセットバックの必要性を確認しましょう。

9.5. セットバックが必要な物件はやめたほうがいい?

セットバックが必要な物件は、土地利用に関する制約が多いぶん、通常の土地と比べて安く取得できるのが特徴です。

一般的に、セットバックが必要な物件を購入しても問題ないケースとしては、

- 既存の建物にそのまま住み続ける場合

- セットバックにともなう費用を考慮しても、その土地に住みたいと思える場合

- セットバックをしても、十分な敷地面積を確保できる場合

などが挙げられます。

メリット・デメリットを十分に理解したうえで、自分の希望に合うかどうか検討しましょう。

10. 家を買う前にセットバックとは何かを知っておこう

セットバックとは、前面道路の幅が建築基準法で定められた最低限(通常4メートル)に満たない場合に、道路の中心線から一定の距離を後退させて建物を建てることを指します。建て替えや新築のタイミングで土地を後退(セットバック)してもらうことで順次道路を拡大し、将来的に安全で快適なまちづくりを目指します。

セットバックが必要な物件は通常の物件と比べて、土地の利用方法が一部制限されたり、建てられる建物のサイズが小さくなる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。買ったあとに予期せぬトラブルで後悔しないよう、セットバックに関する規定や費用、注意点などを正しく理解しておきましょう。

住まいづくりで「安全性は確保したいけど、コストは抑えたい」「品質も価格も妥協したくない」などのご希望がある方は、一建設が贈る分譲戸建て住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」がおすすめです。

年間約9,000棟以上という国内トップクラスの販売戸数を誇るグループ力を活かして、高品質な住宅を低価格で提供しております。

建売や注文住宅に関することはもちろん、土地探しのサポートもおこなっておりますので、家づくりで気になることがあれば何でもお気軽にご相談ください。