住宅ローン減税(控除)はいつまで?条件や税制改正の内容・変更点を解説

目次

一建設の分譲戸建住宅

一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度5分野7項目の最高等級取得を標準化。

お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。

住宅ローンを利用している方なら、いつでも誰でも住宅ローン減税を受けられると思っていませんか?実は、住宅ローン減税の適用期限や条件は税制改正でたびたび変更されているため注意が必要です。

この記事では、現行の住宅ローン減税の内容や近年の税制改正による変更点を解説します。住宅購入の前に、現行の住宅ローン減税はいつまで受けられるのか、適用期限や要件をよく確認しておきましょう。

1. 住宅ローン減税(控除)とは

住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを利用している場合、一定の要件を満たすことで税負担が軽減される制度です。

最長で13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%分が所得税から控除されます。(所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除。)

一般的には「住宅ローン減税」または「住宅ローン控除」と呼ばれますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

2. 住宅ローン減税はいつまで受けられる?

住宅ローン減税は住宅を購入したらいつでも受けられるとは限りません。

実際に、住宅ローン減税の制度は当初2021年で終了する予定でした。現在は2022年の税制改正により2025年末まで延長されていますが、2026年以降の動向は不明です。

再延長の可能性もありますが、2021年で終了予定であったこと、延長の際に借入限度額や最大控除額の引き下げなど条件が厳しくなったことを鑑みると、確実に住宅ローン減税を受けたい場合は2025年内の入居を目指すのがおすすめです。

3. 住宅ローン減税の控除期間が延長された

住宅ローン減税は、2019年の税制改正で控除期間が更新されました。具体的には、省エネ住宅や低炭素住宅などの省エネ基準を満たす住宅の控除期間が10年から13年に延長されました。

3.1. 控除期間が延長された背景

2019年の税制改正で住宅ローン減税の控除期間が延長された要因としては、消費税の引き上げが挙げられます。

2019年10月に消費税が8%から10%へ引き上げられたことを受け、住宅購入者の負担を軽減するために控除期間の延長措置が講じられました。

さらに2022年、2024年税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大とカーボンニュートラルの実現の2つが考えられます。

世界的に拡大した新型コロナウイルスの影響で景気が大きく落ち込みました。個人消費の増加は経済を回復させる効果があるため、住宅ローン減税の控除期間を延長することで大金が動く住宅購入を後押しする狙いがあったと考えられます。

一方、カーボンニュートラルとは、CO2などの温室効果ガスを吸収または除去することで、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みです。日本政府は2020年10月に「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と発表しました。

カーボンニュートラルの実現には、環境への負荷が少ない省エネ住宅や低炭素住宅の普及が重要だといわれています。そこで、住宅ローン減税で対象となる住宅の借入限度額を引き上げるほか、省エネ基準を満たす住宅の控除期間を延長することで、省エネ住宅や低炭素住宅への住み替えを促す狙いがあったと考えられます。

4. 住宅ローン減税制度の税制改正の内容と変更点

2019年以降の税制改正で、住宅ローン減税に関する変更があったのは2022年と2024年です。

2022年の税制改正では、引き続き経済回復と住宅市場の安定化を図る目的から、住宅ローン減税の適用期限が2025年12月31日まで延長されました。2024年の税制改正では、住宅ローン減税制度の内容が一部変更となっています。

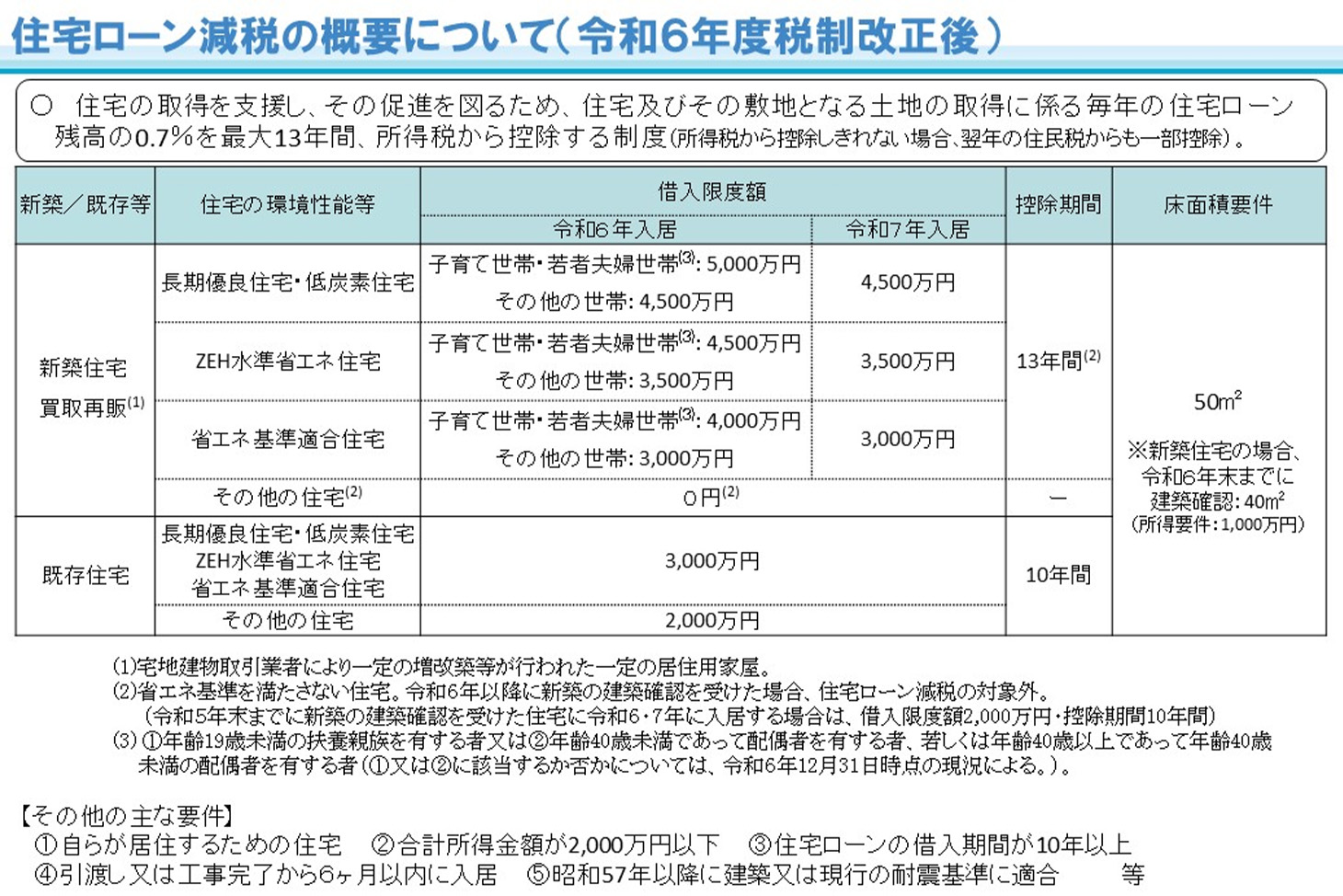

現行の住宅ローン減税の要件や控除期間は以下の表のとおりです。

ここからは、近年の税制改正による主な変更点を解説します。

- 減税(控除)率が引き下げられた

- 借入限度額が住宅区分によって変更された

- 子育て世帯・若者夫婦世帯の控除が拡充された

- 新築住宅の床面積要件が緩和された

4.1. 減税(控除)率が引き下げられた

2021年まで住宅ローン減税の控除率は1.0%でしたが、2022年の税制改正で0.7%へと引き下げられました。この背景には近年の超低金利環境が関係しています。

住宅ローン減税の本来の目的は、高額となる住宅ローン利息負担の軽減です。しかし、超低金利環境の近年では、変動金利型の住宅ローンの場合、住宅ローン減税による控除額が金利と各種手数料の合計金額を上回るケースがみられました。

住宅ローンの支払利息よりも住宅ローン減税で戻ってくる金額が大きいと、お金を借りたほうが得をする不自然な状態となることから、本来の目的に沿うように控除率が引き下げられたと考えられます。

4.2. 借入限度額が住宅区分によって変更された

2024年の税制改正では、すべての住宅区分で借入限度額の変更がありました。

住宅ローン減税制度は借入金額が大きいほど節税効果が高まることから、減税(控除)率の引き下げ同様、目的に合わせて軌道修正するための変更だと考えられます。

住宅ローン控除の借入限度額

| 住宅区分 | 従来 (2022年・2023年入居) | 2024年税制改正以降 (2024年・2025年入居) |

|---|---|---|

| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |

| その他の住宅 | 3,000万円 | 0円(適用なし)※ |

この場合、住宅ローン減税の税務署への申請時に確認済証の写しを提出し、2023年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。

2024年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。

引用:国土交通省「住宅の供給に携わる事業者の皆様へ」

住宅区分は省エネ性能が高い順に「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」となっています。

省エネ性能が高いほど借入限度額が高く設定されており、省エネ性能を持たない住宅(その他の住宅)は2024年以降住宅ローン減税の対象外となることから、カーボンニュートラルの実現に向けて省エネ住宅への住み替えを促す狙いがうかがえます。

4.3. 子育て世帯・若者夫婦世帯の控除が拡充された

2024年の税改正では借入限度額の引き下げがあった一方、子育て世帯・若者夫婦世帯に対しては借入限度額が上乗せされています。これは、異次元の少子化対策の一環だと考えられます。

子育て世帯とは19歳未満の子がいる世帯を指し、若者夫婦世帯とは夫婦のうちいずれかが40歳未満の世帯を指します。

これらの世帯が2024年1月1日から12月31日までに新築住宅に入居した場合、住宅区分に応じて以下のように借入限度額が上乗せされます。

| 住宅区分 | 借入限度額 | 子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ額 | 子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額 |

|---|---|---|---|

| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 500万円 | 5,000万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 1,000万円 | 4,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 1,000万円 | 4,000万円 |

上乗せ額を反映した子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額は、ちょうど2024年税制改正前(2022年・2023年入居)の借入限度額と同じです。

つまり2024年以降は、省エネ基準を満たす新築住宅に入居する子育て世帯・若者夫婦世帯のみが、従来と同じ水準の借入限度額を維持できます。

4.4. 新築住宅の床面積要件が緩和された

住宅ローン減税を受けるには、床面積の基準も満たす必要があります。

2021年まで床面積の要件は50㎡以上でしたが、2022年の税制改正で、合計所得金額が1,000万円以下の方が新築住宅を購入する場合に限り、40㎡以上に緩和されました。床面積要件を緩和することで住宅ローン減税の適用範囲を広げ、より多くの方の住宅購入を後押しするのが狙いだと考えられます。

この緩和措置は当初、2023年末までに建築確認を受けた住宅が対象でしたが、2024年の税制改正で建築確認の期限が2024年末までに延長されました。

5. 住宅ローン減税の適用条件

現行の住宅ローン減税の適用条件は以下のとおりです。

- 住宅ローンを利用している

- 返済期間が10年以上である

- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれかである

- 引渡しから6ヵ月以内に居住を開始している

- 控除を受ける年末まで引き続き住んでいる

- 床面積の1/2以上が居住用である

- 床面積が50㎡以上の場合は、その年の所得額が2,000万円以下である

- 床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、その年の所得額が1,000万円以下である

中古住宅の場合は上記に加えて、昭和57年以降に建築されているまたは現行の耐震基準に適合している必要があります。

耐震基準について詳細を知りたい方は、下記のコラムも合わせてご覧ください。

>>耐震基準とは?新旧基準の違いや改定の流れ、確認方法などをわかりやすく解説

ただし、新築・中古住宅どちらの場合も条件によって適用要件が異なる場合があります。不明点がある場合は税務署や不動産会社、金融機関に確認しましょう。

6. 住宅ローン減税の計算方法

住宅ローン減税の控除額は、年末の住宅ローン残高×減税(控除)率で計算します。

現行の住宅ローン減税の減税(控除)率は0.7%のため計算式は以下のとおりです。

| 住宅ローン減税の控除額=12月31日時点での住宅ローン残高×0.7% |

ただし、住宅区分や世帯構成に応じて年間の最大控除額が以下のように定められており、計算結果がこれを上回る場合は年間最大控除額が適用されます。

| 住宅の種類 | 世帯構成 | 年間最大控除額 | 控除期間 | |

|---|---|---|---|---|

| 新築住宅 | 長期優良住宅 | 子育て世帯・若夫婦世帯 | 35万円 | 13年 |

| 上記以外 | 31.5万円 | |||

| ZEH水準省エネ住宅 | 子育て世帯・若夫婦世帯 | 31.5万円 | ||

| 上記以外 | 24.5万円 | |||

| 省エネ基準適合住宅 | 子育て世帯・若夫婦世帯 | 28万円 | ||

| 上記以外 | 21万円 | |||

| 既存住宅 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ適合住宅 |

すべて | 21万円 | 10年 |

| 一般住宅 | すべて | 14万円 | ||

所得税から控除しきれなかった場合は、控除しきれなかった金額が翌年度の住民税から最大9万7,500円まで控除されます。

上記を踏まえて、住宅ローン減税の控除額をシミュレーションしてみましょう。

【シミュレーションの条件】

- 住宅の種類:新築住宅・長期優良住宅

- 入居時期:2024年

- 12月31日時点の住宅ローン残高:4,000万円

- 世帯構成:子育て世帯

- 従来の所得税額:25万円

- 従来の住民税:5万円

まず、基本の計算式に当てはめると、住宅ローン減税の控除額は4,000万円×0.7%=28万円。

長期優良住宅・子育て世帯の年間最大控除額である35万円以内のため、28万円がそのまま控除額となります。

所得税額は25万円のため、25万円-28万円=▲3万円で0円となります。所得税から控除しきれなかった3万円は翌年の住民税から控除されるため、住民税額は5万円-3万円=2万円となります。

7. 住宅ローン減税はいつまでに申請すべき?

住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要です。住宅ローン減税を受ける初年度と2年目以降で、申請方法や必要書類が異なります。

7.1. 初年度の申請について

住宅ローン減税の申請は、住宅の購入または入居日の翌年3月の確定申告時におこないます。自営業の方だけでなく、会社員などの給与所得者の方も確定申告が必要です。

住宅ローン減税の申請時(初年度の確定申告)の必要書類は以下のとおりです。

- 確定申告書(被雇用者は源泉徴収票)

- 住民票の写し

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

- 住宅の登記事項証明書

- 住宅の建築請負契約書もしくは売買契約書(写し)

- 認定長期優良住宅の認定通知書など、住宅区分に応じた証明書類

- 耐震基準適合証明書 ※中古住宅の場合

- マイナンバーカード

- 入居時期に関する申告書兼証明書

ふるさと納税や医療費控除などがある方は、上記とは別にそれらの申告に必要な書類もあわせて提出が必要です。

確定申告の手続きは、自分の住所を管轄している税務署の窓口だけでなく、郵送やインターネットでも可能です。申請方法や必要書類に不安がある場合は、税務署に相談しながら手続きすると安心です。

7.2. 2年目以降の申請について

自営業者の方は、2年目以降も初年度と同様確定申告での申請が必要です。

一方、会社員などの給与所得者の場合は年末調整での申請が可能となります。

住宅ローン減税の申請時(2年目以降)の必要書類は以下のとおりです。

- 住宅ローンの年末残高証明書

- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書 ※被雇用者の方

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ※自営業者の方

会社員などの給与所得者の方は勤務先に、自営業者の方は税務署の窓口(郵送・インターネットも可)に上記書類をそれぞれ提出しましょう。

8. 住宅ローン減税を受ける際の注意点

これから住宅ローン減税を受けようと考えている方は、以下の点に注意が必要です。

- 1年目は確定申告が必要

- 併用が可能な控除とできない控除がある

- 対象にならないケースでないか確認する

8.1. 1年目は確定申告が必要

前述したように、住宅ローン減税の適用を受けるには、初年度に確定申告が必要です。

自営業の方だけでなく、通常は年末調整で済む会社員などの給与所得者の方も確定申告が必要となりますので、忘れずにおこないましょう。

8.2. 併用が可能な控除とできない控除がある

住宅ローン減税は、原則としてふるさと納税や医療費控除との併用が可能ですが、場合によっては併用できないケースもあるため注意が必要です。

例えば、確定申告ではふるさと納税による控除(寄附金控除)が優先されるため、ふるさと納税の控除額によっては住宅ローン減税の適用分が削られ、0.7%分の控除が受けられなくなる可能性があります。

また、ふるさと納税には、一定の要件を満たしている場合、確定申告が不要となるワンストップ特例制度があります。しかし、住宅ローン減税の申請初年度はワンストップ特例制度が利用できません。住宅ローン減税の申請初年度にふるさと納税をした場合は、確定申告の際にふるさと納税による控除(寄附金控除)もあわせて申告する必要があります。

8.3. 対象にならないケースでないか確認する

住宅ローン減税は、金融機関からの借り入れのみが対象です。親族や知人からの借り入れは対象外となります。

その他にも、住宅ローン減税の対象外となるケースとしては以下が挙げられます。

- 土地のみを購入した場合

- ローンの返済期間が10年未満の場合

また、住宅ローン減税は居住用住宅を取得した方のローン負担を軽減するための制度です。投資用物件やセカンドハウスへの利用を防ぐために「引渡しから6ヵ月以内に居住を開始している」「控除を受ける年末まで住み続けている」などの条件も定められているため注意しましょう。

要件を満たす2つ以上の住宅を保有している場合も、住宅ローン減税が受けられるのは1契約分のみです。

あとから実は住宅ローン減税の対象外だったとならないよう、事前によく条件を確認しておきましょう。

9. 住宅ローン減税を利用してマイホームを購入しよう

住宅ローン減税とは、住宅ローン利用者の税負担を軽減する制度です。最長13年間、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

住宅ローン減税の適用を受けるには、引渡しから6ヵ月以内に居住する、ローンの返済期間が10年以上など一定の要件を満たす必要があります。住宅の種類や居住開始日などで条件や控除期間が異なるため事前によく確認しましょう。

また、現行の住宅ローン減税の適用期限は2025年末までとなっています。2026年以降の動向は現時点では不明のため、確実に住宅ローン減税を受けたい場合は2025年内の入居を目指して家づくりの計画を進めましょう。

「一建設」は、飯田グループホールディングスの傘下の中核企業です。年間約9,000棟以上を供給する国内トップクラスのグループ力を活かして、高品質な住宅をリーズナブルな価格で提供しております。

建売住宅や注文住宅など家づくりに関することはもちろん、住宅ローンや頭金など資金計画のご相談にも対応しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。