耐震構造とは?制震・免震構造の特徴や違い、地震が与える影響などを解説

目次

一建設の分譲戸建住宅

一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。

お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。

世界でも有数の地震大国である日本で安全に暮らすには、地震対策が欠かせません。

建物の地震対策としては、耐震構造や制震構造、免震構造などの設計が挙げられます。しかし、これらの言葉を聞いたことがあっても、それぞれの具体的な特徴や違いはよく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、各構造の仕組みや特徴、得られる効果の違いなどを解説します。地震に強い家づくりの参考になれば幸いです。

1. そもそも耐震構造とは

建物は重力に抵抗するように造られているため、もともと縦の揺れに対しては比較的強度があります。しかし、横の力には弱いため、横揺れが発生すると倒壊リスクが高くなります。

耐震構造とは、このような地震の揺れに耐えられるように考慮して設計された構造のことです。より頑丈な壁を使用する、柱の本数を増やすなど、建物自体の強度を高めることで、地震による建物の倒壊を防ぎます。

建築基準法では、地震による被害から人命や財産を守るために、住宅の耐震性能に関して一定の基準を定めています。住宅の耐震性能を高める工法としては、耐震構造のほかにも制震構造や免震構造などがありますが、そのなかでも耐震構造は広く採用されている一般的な工法です。

なお、耐震基準については下記のコラム記事に詳細が載っていますので、併せてご覧ください。

>>耐震基準とは?新旧基準の違いや改定の流れ、確認方法などをわかりやすく解説

1.1. 耐震構造が必要な理由

日本は、世界でも有数の地震大国です。いつ起こるかわからない巨大地震から身を守るには防災対策が必要不可欠であり、そのなかでも住宅の耐震性は命に直結する重要な要素です。

実際に、1995年に発生した阪神淡路大震災では、震災による犠牲者のうち85.6%が建物の倒壊で亡くなったとされています。

また、揺れに強い住まいであれば、避難所ではなく自宅で生活を続けられる、修繕の費用が最低限で済むなど、震災による精神的・経済的な負担も軽減できます。このような理由から、地震による被害を最小限に抑え、命を守って安全に暮らすには、耐震構造をはじめとする設計上の工夫により、住宅の耐震性を高めることが重要です。

参考:東京都耐震ポータルサイト「あなたの家は大丈夫?:なぜ耐震化?」

2. 地震が与える木造住宅への影響

同じ震度でも、住宅の耐震性が高ければ地震によるダメージが軽減され、被害が小さくなると考えられます。

実際に、気象庁が発表している資料でも、耐震性が高い木造建物(住宅)と耐震性が低い木造建物(住宅)では、予測される被害が以下のように異なっています。

| 震度階級 | 木造建物(住宅) | |

|---|---|---|

| 耐震性が高い | 耐震性が低い | |

| 5弱 | - | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 |

| 5強 | - | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 |

| 6弱 | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 |

| 6強 | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 傾くものや、倒れるものが多くなる。 |

| 7 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 まれに傾くことがある。 |

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 |

耐震性が低い木造建物では、震度6弱から建物の倒壊リスクが懸念されていますが、耐震性が高い木造建物は損傷リスクのみです。震度7になって初めて「まれに傾くことがある」といったリスクが示されています。

建物の耐震性は、一般的に新しい建物ほど高くなり、具体的にはおおむね昭和56年(1981年)以前は耐震性が低く、昭和57年(1982年)以降には耐震性が高い傾向にあります。

ただし、工法や壁の配置などによっても耐震性は異なるため、必ずしも古い建物だからといって耐震性が低いとは限りません。既存の建物の耐震性を知りたい場合は、専門家に耐震診断を依頼しましょう。

3. 耐震構造、制震構造、免震構造の違い

建物が地震に耐えるための構造としては、耐震構造のほかに制震構造や免震構造などがあります。

ここからは、それぞれの工法の特徴や違いを解説します。

3.1. 耐震構造の特徴

建物の主要構造である柱や梁、壁などの強度を上げることで地震に耐える構造です。具体的には、柱と柱の間に筋交いを施す、耐力壁を効率よく配置する、柱や梁などの接合部分を丈夫な金物で固定するなどの方法があります。

建物自体が頑丈なため倒壊リスクは低いですが、地震のエネルギーが直接伝わるため、揺れそのものは軽減されない、上層階にいくほど揺れが大きくなるなどの特徴があります。

3.2. 制震構造の特徴

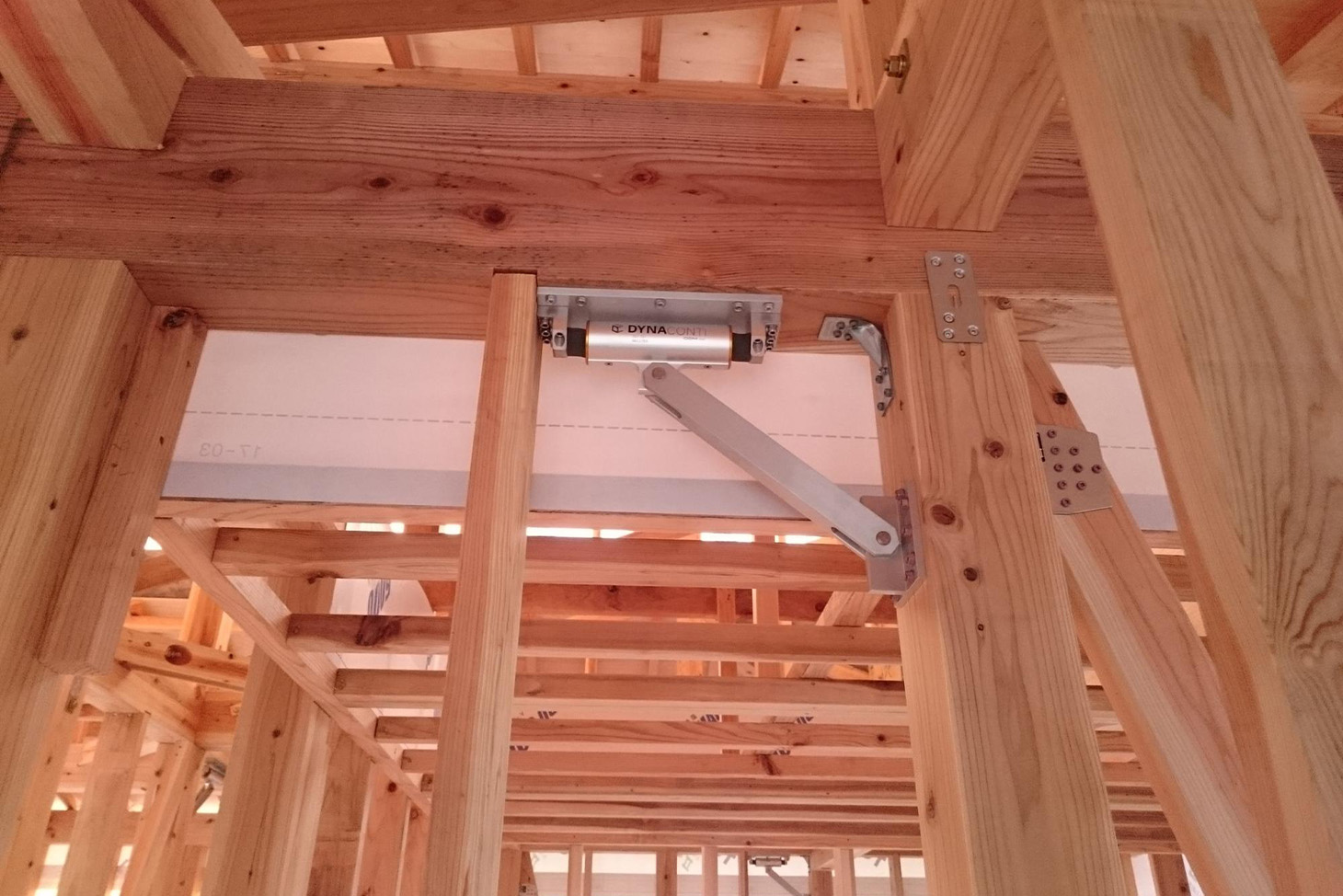

建物の内部にダンパーなどの制震部材を組み込むことで、地震に耐える構造です。ダンパーの弾性が地震の振動や衝撃を吸収することで、建物に伝わる揺れを軽減します。

建物に柔軟性があるため、耐震構造と比べると地震による揺れが小さく、家具が倒れにくいなどの特徴があります。

3.3. 免震構造の特徴

建物と地盤の間に、ゴムなどでできた免震層をつくることで、地震に耐える構造です。建物と地盤の間にある免震層が地震の揺れを吸収することで、建物に伝わる揺れを軽減します。

地震の揺れ幅と関係なく、免震装置がゆっくり大きく揺れるため、揺れが少なく、家具も倒れにくいです。3つのなかで最も揺れを抑えられる反面、コストもかかるため、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションなどで主に採用されています。

3.4. 一戸建て住宅で一般的な構造とは?

一戸建て住宅の場合は耐震のみ、または耐震と制震の両方を導入するのが一般的です。建物自体の強度を高める耐震構造と、揺れを抑える制震技術を併用することで互いの弱点をカバーし、相乗効果が期待できます。

耐震構造の建物に制震を取り入れる場合は、制震ダンパーと呼ばれる制震装置を設置するのが一般的です。

4. 耐震構造のメリット

耐震性を高める3種類の工法のなかでも、耐震構造を採用する主なメリットは以下のとおりです。

- 比較的費用を低く抑えられる

- 強風による揺れにも耐えられる

- 地盤による影響を受けにくい

4.1. 比較的費用を低く抑えられる

耐震性を高める工法は、耐震構造<制震構造<免震構造の順にコストがかかります。

このように耐震構造は3種類のなかで最も建設コストが安いため、費用を抑えて耐震性の向上が可能です。

4.2. 強風による揺れにも耐えられる

免震構造は、免震装置を挟んで地面と建物を切り離すことで揺れを軽減するため、強風時には建物が揺れてしまいます。

その点、建物自体の強度を高める耐震構造は、地震の揺れだけでなく、台風などの強風による揺れにも対応が可能です。

地球温暖化などの影響で台風による被害も多く報告されている今、地震だけでなく強風対策にもなるのは大きなメリットでしょう。

4.3. 地盤による影響を受けにくい

振震構造や免震構造は、地盤の状態に効果が左右されます。例えば、地盤が軟弱だったり、不安定だったりすると、装置を設置できない、あるいは設置できても効果が十分に得られないなどの可能性があります。

その点、建物自体の強度を上げる耐震構造は、地盤に関係なく一定の耐震効果が期待できます。

5. 耐震構造のデメリット

一方、耐震構造は、制震構造や免震構造に比べて以下のようなデメリットも存在するため注意が必要です。

- 地震の揺れが建物にそのまま伝わる

- 家具の倒壊や損傷が起きてしまう

5.1. 地震の揺れが建物にそのまま伝わる

耐震構造は、建物自体を頑丈にすることで地震に耐える構造です。制震構造や免震構造のように、揺れを抑制する性能はなく、地震のエネルギーが直接建物に伝わるため、大きな地震の場合は激しい揺れを感じます。

また、倒壊リスクは低いものの、地震によるダメージは建物に蓄積されていきます。このため繰り返しの揺れでダメージが重なると、ひびが入るなど、住宅の劣化が早まる可能性があります。

5.2. 家具の倒壊や損傷が起きてしまう

前述したように、耐震構造には揺れを抑制する効果はないため、地震が起きると、家具が転倒したり、家のなかにあるものが散らばったりするリスクがあります。

ただし、これらのデメリットは制震の技術を取り入れることで克服が可能です。耐震構造の建物の内部に、制震装置であるダンパーを設置すれば揺れが緩和され、家具の転倒リスクを抑えられます。

6. 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造での違い

ここまで工法による耐震性の違いを解説しましたが、建物の骨組みに使用している材料によっても、耐久性や耐震性は変わってきます。

ここからは、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、それぞれの構造部材の特徴を解説します。

6.1. 木造の耐震性

建物の骨組みに木材を用いる木造は、主に柱と柱の間に筋交いを入れたり、耐力壁をバランスよく配置することで耐震性を向上させるのが一般的です。

木材は軽くしなやかなため、後述する鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べると、地震の際の揺れは小さくなります。

また、木造住宅はさらなる耐震性の確保を目的に、2000年に耐震基準が強化されています。具体的には、接合部の金物の指定や地盤調査の義務化、耐力壁の配置規定などが定められました。

6.2. 鉄骨造の耐震性

鋼製の柱や梁を骨組みとする鉄骨造は、柱と柱の間に筋交いを入れる、柱と梁の接合部分の強度を上げるなどの方法で耐震性を向上できます。

鉄骨は強度があるため、倒壊や損傷のリスクは低くなりますが、木材よりも曲がりにくく、重量があることから、地震の際に感じる揺れは大きくなります。

また、地震による代表的な二次被害としては火事が挙げられます。木材のほうが火に弱いイメージがありますが、実はある程度太さがある木材は芯まで燃えるのに時間がかかるため、急激な倒壊は起こりにくいです。それに対して鉄骨は、火災の高温にさらされると強度が急激に落ちるため、火災の発生後、早い段階で倒壊する恐れがあります。

6.3. 鉄筋コンクリート造の耐震性

鉄筋とコンクリートを一体化させた構造材を使用する鉄筋コンクリート造は、他の構造に比べて強度が高いのが特徴です。圧縮に強いコンクリートは縦揺れに、引っ張る力に強い鉄筋は横揺れに対してそれぞれ耐性があるため、両者の特性が耐震上有利に働きます。

実際に阪神淡路大震災でも、建築基準法を遵守した鉄筋コンクリート造の建物は被害が少なかったとされています。

ただし、鉄筋コンクリート造は頑丈なぶん、木造や鉄骨造より建設費が高くなるのがネックです。具体的には、一般的な一戸建ての場合、木造の1.5倍程度の費用がかかります。

7. 地震による建物の耐久性を表す「耐震等級」

耐震性能を示す指標としては、耐震基準以外にも耐震等級があります。

耐震等級とは、2000年に制定された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって定められたものです。第三者の専門機関によって、地震に対する建物の強度(崩壊、倒壊、損傷のしにくさ)を耐震等級1〜3の3段階で評価します。評価の取得は任意ですが、耐震等級の認定を受けることで、既存の建物の耐震性がわかる、建物の耐震性を客観的に証明できるなどのメリットがあります。

耐震等級のなかで最も低い等級1は、建築基準法で定められている耐震基準と同等の性能です。それに対して等級2は、建築基準法で定める地震力の1.25倍の力に耐えられる程度、等級3は建築基準法で定める地震力の1.5倍の力に耐えられる程度の耐震性能をそれぞれ示します。

見た目だけでは判断が難しい耐震性能がわかりやすく数値化されるのは、耐震等級の認定を受けるメリットです。住宅の購入を検討している場合は、住宅の耐震性や耐久性を測る目安としてチェックすると良いでしょう。

耐震等級の詳細を知りたい方は下記のコラムも併せてご覧ください。

>>建売住宅の耐震等級とは?耐震強度の調べ方や購入前の注意点も紹介

8. 一建設では厳格な検査で耐震性能が高い住まいを実現

一建設が贈る一戸建て分譲住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」の物件はすべて、「住宅性能評価」で最高等級の耐震等級3級を取得しています。耐震等級3は、建築基準法で定める地震力の1.5倍の力に耐えられる程度の耐震性があります。

また、一建設は耐震等級3以上を取得した戸数においてランキング第1位を獲得した実績があります。(※出典:木材建材ウィークリー(2024年11月11日発行))

上記に加えて、リーブルガーデンでは全棟で地盤調査を実施。さらに、建築中の建物も、基礎・構造・屋外防水検査等、第三者または社内による厳格な品質検査を実施するなど、安心・安全な家づくりに努めています。

家族の命や財産を守るためにも、耐震性・耐久性に優れた住まいを検討しませんか?興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。