私道負担とは?私道と公道の違い|注意点やメリット、確認したいポイントを解説

目次

一建設の分譲戸建住宅

一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。

お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。

不動産購入の際、見落とされがちな「私道負担」。物件情報に「私道負担あり」と記載されていても、具体的に何を意味するのか、どのような影響があるのかを理解していなければ、購入後に思わぬトラブルや追加費用が発生する可能性があります。

この記事では、私道と公道の違いから、私道負担の種類、注意点、メリット・デメリット、そして購入前に確認しておくべきポイントまで、わかりやすく解説します。安心して住宅を購入したい方はぜひ参考にしてください。

1. 購入前に確認すべき「私道負担」とは

不動産を購入する際には、その物件の土地に「私道負担」があるかどうかを確認しておくことが大切です。なぜなら、私道負担の有無は、資産価値や将来の利用に大きく影響する可能性があるからです。

ここでは、そもそも私道負担とは何か、私道と公道の違い、そしてそれらの調べ方をわかりやすく紹介します。

1.1. そもそも私道負担とは

私道負担とは、購入する住宅の土地に接する私道(個人が所有する道路)部分を一部負担しなければならない状況を指します。

例えば、建物を建てる土地には原則として道路に接する「接道義務」があり、分譲地などではその義務を果たすために私道が設けられるケースがあります。

つまり、道路としてみんなが通行しているけれど、自分の所有地として登記されているという状態です。

1.2. 私道と公道の違い

道路には私道と公道があり、公道は国や自治体が所有し、一般に広く開放されています。

一方、私道は個人の所有物であり、たとえ道路として使用されていても、所有者や管理者の同意なく勝手に通行・使用・掘削などができない場合があります。

公道であれ、私道であれ、建物を建てる際には、その道路が建築基準法上の道路として認められており、接道義務を満たしているかどうかを確認する必要があります。なかには通路としか認められていない公道や私道があり、その場合は家を建てることができません。

1.3. 私道と公道の調べ方

公道と私道はマンホールの柄で見分けることができます。公道には地番が付いておらず、道路上のマンホールには自治体のマークや名称が入っていることが多いのが特徴です。

一方、私道は地番があり、マンホールには模様がなかったり、柄が統一されていなかったりします。しかし、例外もあるため、マンホールの柄だけでは確実に判断できるとはいえません。

正確に公道か私道かを判断するには、市区町村の役所や土木事務所に問い合わせる方法があります。ここでは、当該道路が建築基準法上の道路として認められているか、管理主体が誰なのかなどの情報を確認できます。

また、法務局では登記簿や公図などの資料から道路の所有者や地番を確認することができ、私道であればその持ち主が誰か、複数人で共有しているかどうかといった詳細まで把握できます。

2. 私道負担にはどのようなケースがあるのか?

土地を購入する際や住宅を建てる際、私道負担が発生する場合があります。

私道負担にはいくつかのケースがあります。ここではよくある私道負担のケースを紹介します。

2.1. セットバックによる私道負担

セットバックとは、建物を建てる際に敷地の一部を道路側に後退させることです。これは主に、建築基準法で定められた「接道義務」を満たすために必要となる措置です。

建築基準法では、原則として建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建てることはできません(接道義務)。道路の向かい側に家がある既存の幅4メートル未満の道路の場合は、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させる必要があり、この後退部分が「セットバック」となります。

このセットバック部分は私有地でありながら、道路とみなされて公衆の通行に供されるため、実質的には私道としての扱いとなり、所有者が私道負担を負う形になります。セットバックが求められる土地では、建築可能な有効敷地面積が減る点にも注意が必要です。

以下のコラムでは、セットバックについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

>>セットバックとは?必要な理由や費用・計算方法|購入する際の注意点を解説

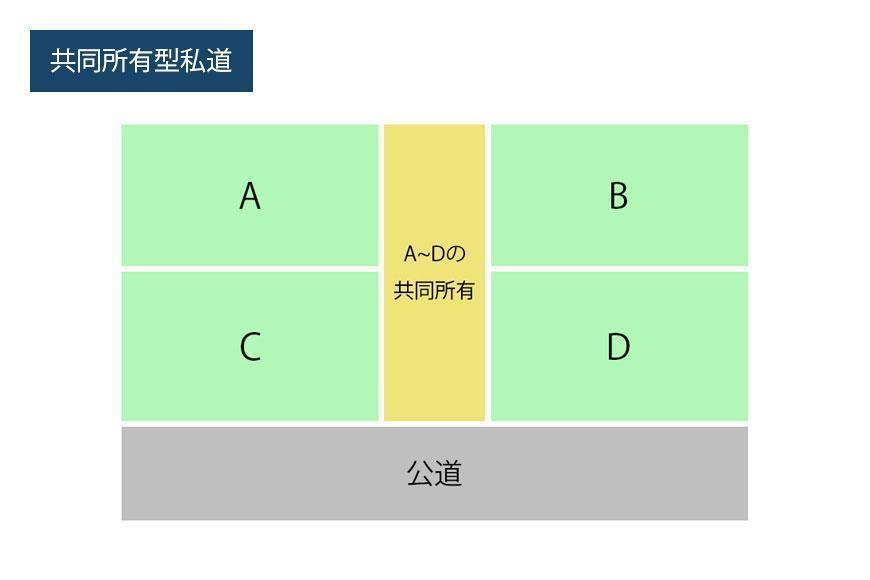

2.2. 共同所有型の私道

共同所有型の私道とは、その道路を通行する必要がある複数の土地の所有者が共同で所有しているケースです。通常は各所有者が均等に持ち分を共有します。このケースでは、その私道部分を所有者たちが共同で維持・管理することになります。

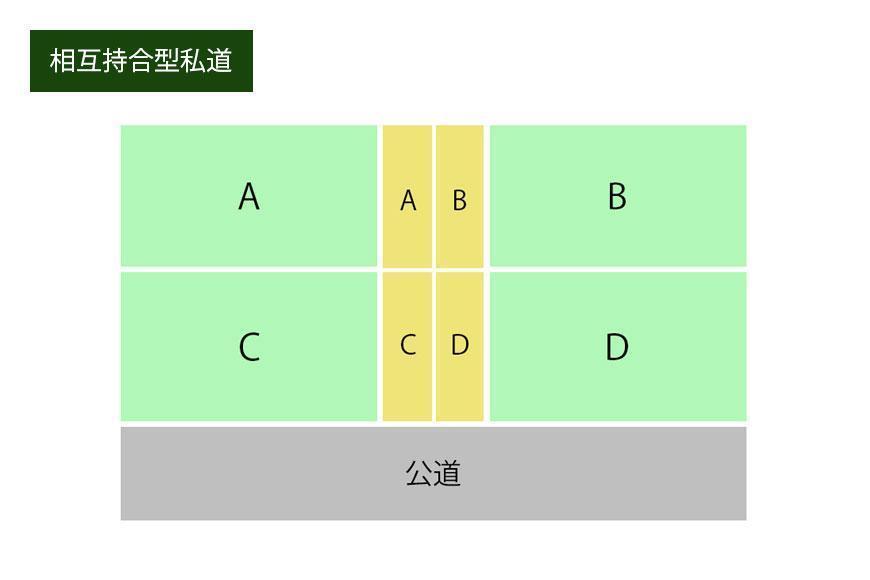

2.3. 相互持合型の私道

相互持合型の私道とは、私道を隣接している部分ごとに分け(これを分筆と言います)、各土地の所有者が個別所有しているケースです。つまり、私道全体をそれぞれの所有者が部分的に持ち合って、一本の道として成り立たせている形です。

2.4. 第三者が所有する私道

第三者が所有する私道とは、自分とは無関係な他人が所有する私道に敷地が接しているケースです。

このような場合、その私道を通行するには「通行権」が必要となり、建物の建築に伴ってインフラ(上下水道やガスなど)を通す場合には「掘削権」の承諾書が必要となります。

3. 私道負担に関する注意点やデメリット

私道負担は、後々の管理や売却に影響することも少なくありません。具体的に私道にはどのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、私道負担に関する注意点やデメリットについて解説します。

- 整備の負担がある

- 固定資産税などの税金がかかる

- 私道は自由には使えない

- 近隣トラブルになるケースもある

- 売却時に買い手がつきにくい

3.1. 整備の負担がある

私道に面する土地では、水道管や道路の整備・修繕を自ら行う必要があり、老朽化しても私道所有者以外は勝手に工事できず、共有名義の場合は全員の同意と費用負担が必要です。

事前にインフラ整備の負担方法が決まっていない場合、合意形成が難航することがあります。

3.2. 固定資産税などの税金がかかる

整備の負担以外にも、私道には固定資産税がかかります。共有や分筆の場合は、所有者がそれぞれの持ち分に応じて納税します。セットバックでつくった私道でも同様です。また、取得時には不動産取得税、市街化区域では都市計画税、相続時には相続税がかかることもあります。

ただし、「公衆用道路」として自治体に認められれば、固定資産税などが非課税になります。納税通知書で地目が「公衆用道路」と記載されていれば、非課税扱いです。

3.3. 私道は自由には使えない

私道は、所有していても自由に使えるわけではなく、建物を建てたり塀を設けたりすることはできません。道路としての利用に限られ、障害物の設置や駐車場代わりに使うことも禁止されています。

公道のような違反の取り締まりはおこなわれませんが、通行の妨げになる行為はトラブルの原因となるため、周囲への配慮が必要です。

3.4. 近隣トラブルになるケースもある

私道を複数人で共有していると、利用や管理をめぐってトラブルが起きることがあります。例えば「私道に車を停めた」「子どもが遊んでいた」などの日常的な行為が、他の所有者の不満につながるケースもあります。

また、私道の修繕や掘削工事には共有者全員の同意が必要で、意見がまとまらず工事が進まないことも。事前に掘削承諾書などを取り交わし、ルールを明確にしておくと安心です。

3.5. 売却時に買い手がつきにくい

上記のようなリスクや負担があることから、私道負担のある物件は一般的に売却が難しいとされています。特に第三者所有の私道に接している場合や、通行や掘削の承諾書が取れていない場合は、再建築不可物件として扱われる可能性があります。

こうした事情から、希望する価格で売れなかったり、買い手が見つかるまでに長期間かかったりするケースも珍しくありません。

4. 私道負担のメリット

私道負担ありの物件にはさまざまなデメリットがある一方で、見逃せないメリットも存在します。ここでは、そのなかでも代表的な3つのメリットをご紹介します。

- 相場よりも安く購入できる

- 交通量が少なく、プライバシー性が高い

- 売却時には私道を含めた利益が得られる

4.1. 相場よりも安く購入できる

私道負担のある物件は、購入価格が周辺相場よりも割安に設定される傾向があります。これは、通行や掘削の権利、再建築の可否などに対する買い手の不安が価格に反映されるためです。

例えば、同じエリア・面積・築年数の物件でも、私道負担の有無によって大幅な価格差が出ることもあります。そのため、予算に制限がある購入者でも、立地や広さを妥協せずに物件を選ぶことができます。

土地代を抑えて建物や設備に予算を回したい方や相場より安くマイホームを手に入れたい方にとって、私道負担物件は現実的かつ魅力的な選択肢といえます。

4.2. 交通量が少なく、プライバシー性が高い

私道は公道に比べて通行する人や車が限られるため、静かな環境が保たれやすく、騒音や通行人の視線に悩まされにくいのが特徴です。また、交通量が少ない分、交通事故の発生リスクも低く、安全面でも安心です。

特に子育て世帯では、子どもがふと飛び出してしまっても大きな危険につながりにくいため、見守りやすい環境になります。さらに、外からの視線も入りにくいため、プライバシーを重視する方にも適しています。

落ち着いた暮らしを求める方にとって、私道のこうした隠れた利点は大きな魅力です。

4.3. 売却時には私道を含めた利益が得られる

私道負担のある土地を売却する際は、所有している私道部分もあわせて売却できます。

特に、公道に接しておらず私道にのみ接道している土地では、私道部分も含めて評価しなければ、土地の価値を正しく反映できません。そのため、私道部分も含めて売却できるため、それを含めた売却益を得ることができます。

また、私道の持分だけを単独で売却することも可能です。私道の利用者が購入を希望するケースがあります。

ただし、敷地部分だけを売却して私道部分を手元に残してしまうと、将来的に管理や税金などの負担が残ることになるため、売却時には全体の所有状況を確認し、慎重に進める必要があります。

5. 私道負担がある場合に確認したいポイント

私道負担のある物件は、価格面で魅力がある一方で、購入後に思わぬトラブルや費用が発生することもあります。後悔しないためには、購入前に注意すべき点をしっかり把握しておくことが大切です。ここでは、私道負担あり物件を検討する際に確認しておきたいポイントを解説します。

- 私道負担部分の権利関連を調べる

- 私道負担部分の面積を確認する

- 購入後の負担を確認する

- 利用状況やトラブルを確認する

5.1. 私道負担部分の権利関連を調べる

私道の所有形態は大きく分けて「単独所有」「共同所有」「相互持合」の3パターンがあり、それぞれで権利関係や注意点が異なります。

「単独所有」とは、私道のすべてを一人の所有者が単独で所有しているケースです。修繕や整備の判断も所有者が自由におこなえますが、費用の全額を自分で負担する必要があります。また、他の人が通行する場合には、その所有者から通行の許可や掘削の承諾を得る必要があります。

「共同所有」とは、私道を複数人で共有しているケースで、それぞれの持分に応じて所有権と税金の負担が発生します。修繕や配管工事などをおこなう場合は、原則として共有者全員の同意が必要になります。反対する方がいたり、連絡がつかなかったりした場合には、工事が進まないこともあるため注意が必要です。

「相互持合」とは、私道をいくつかの区画に分筆し、複数の所有者がそれぞれの区画を単独で所有している状態です。各所有者は自分の区画についてのみ管理責任と税負担を負いますが、道路としての一体性を維持するために、修繕や掘削をおこなう際には他の所有者との調整が必要です。

権利関係を正しく把握し、トラブルのない利用や管理のために、契約前に詳細を確認しておきましょう。登記簿謄本や重要事項説明書でのチェックが基本ですが、不安があれば司法書士や不動産会社に相談するのが安心です。

5.2. 私道負担部分の面積を確認する

私道負担のある土地では、広告や登記簿に記載された土地面積の中に、私道部分が含まれていることがあります。しかし、私道は住宅を建てたり庭にしたりなどの自由な利用ができないため、実際の建築には使用できません。

特に注意したいのが、建ぺい率や容積率の計算です。これらは建物を建てられる面積の上限を定めるもので、私道部分を除いた面積を基に算出しなければなりません。

購入後に「希望する間取りが入らない」といったトラブルを避けるためにも、私道負担面積の有無とその広さを必ず確認しておきましょう。

5.3. 購入後の負担を確認する

私道負担ありの物件は、購入後に想定以上の費用が発生し、結果として割高になるケースも少なくありません。

購入する際は価格だけで判断せず、インフラ整備や道路の補修などにかかる将来的な費用もあらかじめ確認しましょう。

水道・ガス管の引き込みや私道の維持管理にかかるランニングコスト、税金負担なども含めて総合的に判断し、予算オーバーにならないかをしっかり見極めることです。

5.4. 利用状況やトラブルを確認する

私道負担のある物件を購入する際は、事前に利用状況や管理体制、過去のトラブルの有無などを確認しておきましょう。

特に共有名義の私道では、通行や掘削、修繕の可否、費用負担をめぐって意見が対立し、トラブルに発展するケースがあります。

舗装の傷みや排水の不備がある場合には、将来的に修繕費がかかる可能性を視野にいれておく必要があります。また、不法投棄や無断駐車などの不正使用がないかどうかも、確認ポイントです。

購入前には現地を訪れて、自分の目で私道や周辺の様子を確認することをおすすめします。あわせて、不動産会社を通じて共有者や近隣住民の意見、過去のトラブルの有無も確認しておくと安心です。

私道負担のある物件を購入する際は、私道の利用状況や過去のトラブルの有無を事前に確認しておきましょう。日常的に使うインフラだからこそ、状態や管理体制、周辺住民との関係なども含めて把握しておくことが大切です。

6. 私道の通行トラブルを防ぐには?制限された場合の対応方法

私道は個人や法人の所有物であり、通行には原則として所有者の許可が必要です。そのため、通行や通り抜けが制限されることで、近隣住民や通行人との間で思わぬトラブルに発展することもあります。

ここでは、私道の通行トラブルを防ぐための考え方や、万が一通行が制限された場合の対処法を解説します。

- 私道の所有者と協議する

- 自治体や弁護士に相談する

6.1. 私道の所有者と協議する

私道の通行を拒否された場合は、まず所有者と冷静に話し合うことが基本です。所有者は近隣住民であることが多く、関係が悪化すると今後の生活に影響が出る恐れがあります。

通行拒否の背景には、過去の騒音や無断駐車など、通行者側に原因があるケースもあります。万が一通行者側に落ち度があった場合は謝罪と改善の姿勢を示すことで、許可を得られる可能性が高まります。

また、私道の清掃協力や通行料の支払いなど、相手にとってメリットとなる提案をすることも効果的です。合意が得られたら、後々のトラブルを防ぐためにも書面で通行許可を取り交わしておきましょう。

法的に通行権(地役権)を設定し、登記することで、今後の所有者変更にも対応できます。もしもトラブルに発展しても、民事不介入により警察では対応しかねるため、当事者同士の話し合いで解決するのが第一です。

6.2. 自治体や弁護士に相談する

私道が「みなし道路」や「位置指定道路」など建築基準法で指定されたものであれば、私道所有者の意思に関係なく通行妨害が認められないケースがあります。

このような場合は、自治体の担当課に相談することで、所有者に対する指導を受けられる可能性があります。部署名は自治体によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。

また、話し合いで解決できない場合は、弁護士に相談するのも有効です。第三者が間に入ることで冷静な交渉が可能となり、状況次第では民事調停や訴訟も視野に入ります。その際は、不動産問題に詳しい弁護士を選ぶようにしましょう。

7. 家を買う前に私道負担を正しく理解しよう

私道のある土地は、価格が比較的安く、静かでプライバシーが保たれやすいなどのメリットがあります。しかし、通行権の確認や維持管理の責任、将来的な負担の可能性には注意が必要です。

購入前にメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分にあった住まいを選びましょう。

マイホームをご検討の方は、一建設が贈る分譲戸建て住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」がおすすめです。年間約9,000棟以上という国内トップクラスの販売戸数を誇るグループ力を活かして、高品質な住宅を低価格で提供しております。コストとクオリティのバランスがとれたいわゆる“ちょうどいい家”をお求めの方はぜひ、選択肢の一つとしてご検討ください。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。