相続対策には早いうちから取り組んでおくことが大切です。「自分が先立ったあと、パートナーが生活費に困らないか」「相続で家族が揉めないだろうか」といった不安もあるかもしれません。最近話題のリースバックを利用することで、そのような心配を軽減できます。リースバックの相続に関するメリットとはどのようなものなのでしょうか。

リースバックを相続対策に活用するメリット

リースバックを相続対策に活用すると、4つのメリットがあります。

- 相続を均等にできる

- 引っ越しが必要ない

- 納税や維持管理の負担を軽減できる

- 老後資金も確保できる

相続を均等にできる

遺産として不動産を残す際、悩みの種となりがちなのは、相続人が何人もいて、そのままでは物理的に分けられないことではないでしょうか。複数の相続人での共同名義にすることも不可能ではありませんが、相続トラブルも考慮するとあまり良い方法とはいえません。

その点、リースバックをして不動産を現金化すると、相続人が何人いても分割するのが容易になります。「亡くなったあとに誰が持ち家を継ぐのか」「不動産を含む遺産をどのように分けたら平等か」といった問題からくる揉め事を最小限に抑えられるでしょう。

引っ越しが必要ない

「遺産分割しやすいように現金化したいなら、売却してしまえば良いのでは?」と思うかもしれません。しかし、多くの方にとって、遺産として残したい不動産は、今住んでいる持ち家です。自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなり、引っ越しが必要になります。また日本は、高齢になると賃貸物件が借りにくい傾向にあります。

亡くなったあとに売却して分ける方法もありますが、売却に想定より時間がかかった場合、遺産分割が順調に進められなくなってしまいます。仮に比較的順調に売却が進んだとしても、通常の葬儀や相続に関連した手続きと並行しておこなうとなると、やはり負担は大きいと言えるでしょう。

将来の相続を見据えてリースバックをすれば、家を現金化しつつ、そのまま賃貸住宅のように家賃を払って住み続けられます。晩年になって住み慣れた場所から引っ越すという大きな負担も避けられるのです。

さらに、それまで通り同じ家に住んでいるため、ご近所や知り合いの方に持ち家ではなくなったことを知られる心配もありません。

納税や維持管理の負担を軽減できる

リースバックをすると、家は資産でなくなります。現金化しておくことで、相続が発生した際、相続人(亡くなった方の遺した財産を相続する権利を有する人)にかかる納税や維持管理の負担を軽減できるのです。

なお、リースバックした家に住み続けていたとしても、貸主と賃貸契約を結んだうえで住んでいるため、その所有権はご自身ではなく貸主側にあります。もちろん、不動産にかかる相続税や固定資産税もかかりません。

老後資金も確保できる

平均寿命が延びる中、老後の生活資金が足りるのか心配している方も少なくないでしょう。

リースバックを活用すると、売却によってまとまった現金が手に入り、老後資金に充てられます。遺される家族に金銭的負担をかける心配を軽減できるうえ、ご自身が生活して最終的に余った分を遺産として残すことが可能です。

中には「住宅ローンをまだ払い終えていないけれど、今後も支払いを続けるのは負担が大き過ぎる」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。老後も同じ家に住み続け、なおかつ生活資金を確保するために、リースバックの利用を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

リースバックを相続対策に活用する際の注意点

リースバックを利用する際には注意すべきポイントがいくつかあります。

- 事前に相続人と話し合いが必要になる

- 売却価格が相場より安くなる傾向にある

- 住み続けられる期間が限定されている場合がある

- リフォームや建て替えを自由にできない

事前に相続人と話し合いが必要になる

リースバックをすると、家の所有権はリースバック会社のものになります。そのため、相続人が将来その家を所有したい・住みたいと考えている場合、勝手にリースバック契約をしてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。契約を検討する前に、相続人としっかり話し合っておきましょう。

売却価格が相場より安くなる傾向にある

リースバックで自宅を売却する場合、売却価格が相場より安くなる傾向があります。つまり、通常の不動産売買で売却したほうが高値がつきやすいのです。両者のメリット・デメリットを比較し、自分に合った方法を選択しましょう。

さらに、リースバックを活用して家を高値で売却できた場合でも、家賃負担が増える可能性があります。リースバックを検討する際は、売却価格に加え、売却後に支払う家賃も確認してください。

住み続けられる期間が限定されている場合がある

賃貸借契約は普通借家契約と定期借家契約に分類され、どちらで契約するかによって住み続けられる期間が変わります。

普通借家契約は、不動産賃貸と聞いて想像する、一般的な賃貸借契約です。通常2年間で契約期間が設定されており、借主が希望する限り家を借り続けられます。

一方、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)は、契約期間が定められている賃貸借契約です。契約期間が満了すると引っ越しが必要になります。

定期借家契約では、貸主と借主の合意があれば再契約できますが、貸主が拒否すれば退去しなければなりません。リースバックした家に長く住み続けたい場合は、普通借家契約を選択すると良いでしょう。

リフォームや建て替えを自由にできない

リースバックのあとは賃貸借契約となるため、リフォームや建て替えを自由にできません。基本的にリースバック会社の許可が必要です。

リースバック会社の判断次第ですが、水回りの交換など、物件の資産価値を向上させるリフォームは認められる場合が増えています。間取りの変更を伴う大規模なリノベーションや建て替えも、交渉次第で可能になった事例もあるようです。

将来的にリフォームや建て替えを検討している方は、可能かどうか事前にリースバック会社に確認しておきましょう。

リースバックを活用した相続対策が向いている方とは?

リースバックを活用した相続対策は、次のような方に向いています。

- 将来、持ち家に誰も住む予定がない

- 遺される家族に相続で迷惑をかけたくない

- 相続トラブルを回避したい

- 財産を均等に分配したい

- 資産を現金化したい

リースバックによって早いうちから資産の全体像を把握しておけば、相続対策をより効率的に進めることができるようになります。

相続対策におすすめのリースバック

相続対策や老後資金に不安があるのであれば、一度リースバックを活用した視点で考えてみましょう。自宅を売却して現金化することで、まとまった資金をえることができ、賃貸借契約で同じ住み続けられるため、住む場所にも困りません。ただし、同じリースバックでも契約内容には多少幅があるため、慎重な比較検討が重要です。

なお、リースバックと比較されることの多い「リバースモーゲージ」は、融資であるため、用途が制限されることもあります。それに対し、リースバックは不動産を売却するため、売却で得た資金をどのように使うかは自由です。リバースモーゲージでは通常認められていない投資をおこなうこともできますし、ご自身の趣味や旅行など、楽しみのために活用することも可能です。

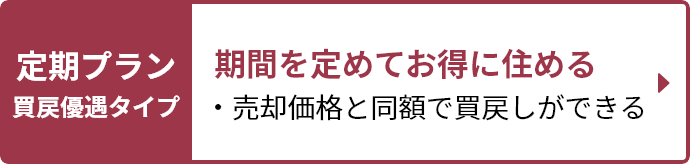

「リースバックプラス+」の場合、当面買い戻す予定があるかないかによって、2つのプランから選ぶことができます。リースバックもご自身の人生設計に合ったものにすると、より満足度が高まるでしょう。

[関連リンク]